04/08/2010

Un tsunami solaire pourrait frapper la Terre

La Terre pourrait être touchée ce mardi par une tempête solaire, suite à des explosions massives du soleil au cours du week-end, ont averti les scientifiques.

Dans le cas d'une éruption massive véritablement imposante, le phénomène pourrait théoriquement détruire des satellites et entraver les réseaux de communication et d'énergie aux quatre coins du globe. Rien ne garantit que ce sera le cas cette fois-ci. (7sur7)

02:57 Publié dans Alcyone et l'anneau de lumière, Alignement galactique, Changements cosmiques et terrestres, Climat et Astronomie, Cosmos, Météorites, Comètes, Eruptions Solaires,, Espace, Laniakea, Grand Attracteur, NASA, NSA, USA, Israël | Lien permanent |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Imprimer |

Imprimer |  Digg |

Digg | ![]() Facebook | | |

Facebook | | |  |

|

Suivez en direct les aurores boréales mardi et mercredi

Suivez en direct les aurores boréales mardi et mercredi

Après la gigantesque éruption solaire observée le 1er août par différents satellites, la Terre va recevoir dès le 3 août une grêle de particules chargées. Ces particules (des électrons et des protons arrachés au Soleil) vont être piégées par le champ magnétique terrestre et pénétrer dans l'atmosphère à grande vitesse, au niveau des pôles.

Cette véritable tempête magnétique doit offrir un spectacle exceptionnel d'aurores boréales. En entrant très vite dans l'atmosphère, les particules solaires deviennent luminescentes, ce qui produit de vastes draperies lumineuses, de couleur verdâtre, dans les régions situées près des pôles.

Compte tenu de l'importance de l'éruption solaire du 1er août, ces aurores pourraient être visibles depuis les moyennes latitudes boréales (45 à 50°) au-dessus de l'horizon Nord.

Une belle éruption solaire

Tout a commencé le 1er août par la formation d'une arche magnétique dans la couronne solaire observée par le satellite américain Solar Dynamic Observatory (voir la vidéo ci-dessous). Cette arche, le long de laquelle une grande quantité de matière ionisée circulait, s'est ensuite brisée, éjectant dans l'espace la majeure partie de la matière qu'elle contenait.

Animation vidéo de l'éjection de matière coronale du 1er août 2010 réalisée avec les images du satellite Solar Dynamic Observatory (SDO) (voir la vidéo)

C3-class solar flare - August 1st, 2010 - SDO AIA 304

http://www.youtube.com/watch?v=gKpp_jQIDbA&feature=pl...

Cette matière, faite d'atomes ionisés (c'est-à-dire chargés électriquement), a voyagé dans l'espace en direction de la Terre. C'est entre le 3 et le 4 août, au terme d'un voyage de 150 millions de km, qu'elle doit atteindre notre planète.

La vraie reprise du cycle solaire

Cette éruption est la première manifestation importante indiquant la reprise du cycle d'activité du Soleil. Ce cycle de 11 ans avait atteint son minimum en 2007 et avait tardé pendant plus de deux ans avant reprendre, ce qui intriguait les spécialistes.

Pour suivre en direct l'évolution de l'activité aurorale, consultez le site SpaceWeather.com.

En partenariat avec Ciel & Espace

02:48 Publié dans Alcyone et l'anneau de lumière, Alignement galactique, Apocalyse - Révélation, Changements cosmiques et terrestres, Climat et Astronomie, Climat, si on nous mentait !, Cosmos, Météorites, Comètes, Eruptions Solaires,, Espace, Laniakea, Grand Attracteur | Lien permanent |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Imprimer |

Imprimer |  Digg |

Digg | ![]() Facebook | | |

Facebook | | |  |

|

29/07/2010

L'origine extraterrestre de l'eau se confirme

Astronomie : Composition chimique de la comète Hale-Bopp

Il n'y a pas d'eau dans l'Univers ? Les Molécules des Comètes

Des astronomes américains viennent d'observer de la glace d'eau sur un astéroïde, 24 Thémis. Une découverte qui vient renforcer l'idée que l'eau a sans doute été amenée sur Terre par l'impact de tels corps.

Parmi les nombreux astéroïdes qui orbitent dans la ceinture principale entre Mars et Jupiter, 24 Thémis pourrait passer inaperçu. Découvert en avril 1853 par l'astronome italien Annibale de Gasparis, ce rocher d'environ 200 kilomètres de long circule anonymement à près de 500 millions de kilomètres de la Terre. Il vient de faire l'objet d'une campagne d'observations dans l'infrarouge par l'IRTF (pour InfraRed Telescope Facility), un télescope de 3 mètres de diamètre installé à l'observatoire du Mauna Kea (Hawaï). Ce travail a été mené par une équipe de chercheurs de l'University of Central Florida qui en a publié les résultats dans la revue Nature.

En analysant la lumière solaire réfléchie par l'astéroïde, ils ont découvert les signatures spectrales caractéristiques de la glace d'eau et de différentes molécules organiques à base de carbone. Pour Humberto Campins, de l'Université de Floride, la présence de glace d'eau sur (et peut-être à l'intérieur) des astéroïdes est suspectée depuis longtemps, mais c'est la première fois qu'on l'observe directement.

Le télescope IRTF est installé au sommet du Mauna Kea à plus de 4.000 mètres d'altitude. Crédit Nasa

L'eau, nouvelle matière précieuse extraterrestre

Comme c'est le cas sur les comètes, la glace d'eau sur les astéroïdes devrait normalement se sublimer en raison de l'action du Soleil et sa détection sur 24 Thémis est pour le moins inattendue. Il faut alors envisager le renouvellement continu de cette couche glacée, un processus que pourrait assurer un réservoir souterrain.

L'idée que les collisions avec des astéroïdes ont pu apporter l'eau sur Terre se confirme donc un peu plus. Si les géologues ont cru pendant longtemps que le dégazage du manteau terrestre pouvait être à l'origine de nos océans, la découverte de certaines météorites riches en eau comme les chondrites a peu à peu permis d'élaborer un scénario où l'eau terrestre aurait une origine extraterrestre. Selon cette hypothèse comètes et astéroïdes sont venus bombarder notre planète quelques dizaines de millions d'années après sa formation.

Cette première détection de glace d'eau sur un astéroïde revêt une telle importance que l'astronome anglais Henry Hsieh n'hésite pas à considérer qu'elle a une valeur comparable à la découverte en 1938 d'un poisson préhistorique qu'on croyait disparu, le coelacanthe. L'eau, une nouvelle matière précieuse venue de l'espace, après l'or, le platine et les diamants noirs...

Astronomie : Composition chimique de la comète Hale-Bopp

Que voyez-vous ?

Notamment de l'eau contenue dans la comète et du CO2, n'est-ce pas ?

Si l'eau existe dans tout l'univers comment peut-on en manquer un jour sur Terre alors que selon les scientifiques nous disent qu'elle existe depuis quelques d'années. Ce serait un vrai miracle que nous ayons pu polluer tout l'Univers avec le CO2.

La vérité c'est que tous ces composants chimiques existent partout dans l'Univers.

Composition chimique

L'eau constitue 75 à 80 % de la matière volatile de la plupart des comètes. D'autres glaces fréquentes sont le monoxyde de carbone (CO), le dioxyde de carbone (CO2), le méthane (CH4), l'ammoniac (NH3) et le formaldéhyde (H2CO).

Voici la liste des molécules qui ont été détectées dans la comète Hale-Bopp, certaines pour la première fois, comme le dioxyde de soufre (SO2), l'acide formique (HCOOH) ou l'acide cyanhydrique deutéré (DCN) (source : ESO Comet Hale-Bopp Update, May 16,1997) :

- H2O, OH, H2O+, H3O+,

CO, CO2, CO+, HCO+,

H2S, SO, SO2, H2CS, OCS, CS,

CH3OH, H2CO, HCOOH, CH3OCHO,

HCN, CH3CN, HNC, HC3N, HNCO, CN, NH3, NH2, NH2CHO, NH,

CH4, C2H2, C2H6, CH+, C3, C2,

He, Na, K, O+,

Mg2SiO4 - ainsi que les isotopes suivants :

- HDO, DCN, H13CN, HC15N, C34S

La plupart des composés organiques de Hale-Bopp ont déjà été identifiés dans les denses nuages moléculaires interstellaires, ce qui renforce le lien entre la matière cométaire et la matière interstellaire, lien mis en évidence lors de l'exploration de la comète de Halley en 1986.

06/07/2010

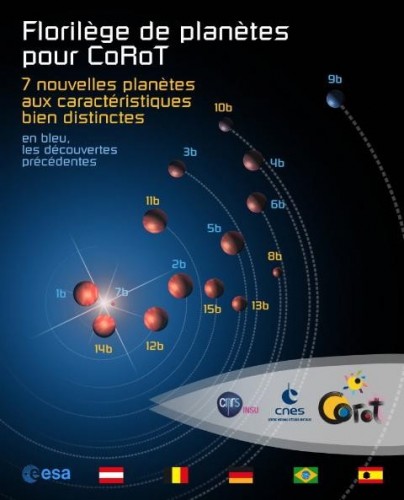

Un florilège de planètes découvertes par le satellite CoRoT

L'équipe CoRoT vient d'annoncer la découverte d'une naine brune et de six nouvelles exoplanètes aux caractéristiques très variées. CoRoT, satellite de l'Agence spatiale française (CNES[1]), permet de découvrir des exoplanètes depuis l'espace, par la détection de leur passage devant leur étoile . L'observation de ces transits est relayée par des observations au sol, notamment avec les spectrographes HARPS de l'ESO et Sophie de l'INSU-CNRS: les astronomes obtiennent alors une mesure précise de la taille, de la masse et de l'orbite de ces nouvelles planètes, sans les voir directement. Elles sont ainsi les seules à permettre d'obtenir les informations les plus complètes sur leur nature et les modes de formation et d'évolution de ces nouveaux mondes.

"Chaque nouvelle découverte d'un système planétaire extrasolaire bouscule un peu plus les modèles théoriques expliquant la formation et l'évolution de ces systèmes. Plus nous connaîtrons de systèmes différents, plus nous pourrons étendre notre compréhension des processus réellement à l'œuvre," déclare Magali Deleuil, chercheuse au Laboratoire d'Astrophysique de Marseille (LAM), responsable du programme exoplanètes de CoRoT.

Portrait de famille.

Crédit: © Patrice Amoyel.

CoRoT-8b: la plus petite de la série

C'est une planète de taille très modeste parmi les planètes en transit connues. Elle mesure 0,7 fois la taille de Saturne et pèse 0,7 fois sa masse. Sa structure interne est comparable à celles des planètes géantes de glace, comme Neptune et Uranus dans le système solaire . C'est la plus petite planète découverte par l'équipe CoRoT après la première super-Terre en transit, CoRoT-7b.

CoRoT-15b: la naine brune

CoRoT-15b a une masse de 60 fois celle de Jupiter pour un rayon à peine plus grand et donc une densité considérable, près de 40 fois celle de Jupiter. Elle est considérée par les chercheurs comme une naine brune, c'est à dire un objet intermédiaire entre une planète géante et une étoile. Les naines brunes sont beaucoup plus rares que les planètes, ce qui rend sa découverte passionnante.

CoRoT-10b: une géante à l'orbite très allongée

Pendant son "année" orbitale, qui dure 13 jours , cette planète s'approche puis s'éloigne de son étoile au point que l'énergie qu'elle en reçoit varie d'un facteur dix en fonction de son éloignement. La température de la planète varierait alors de 250 à 600°C en quelques jours.

CoRoT-11b: une géante autour d'une étoile en rotation rapide

L'étoile autour de laquelle orbite CoRoT-11b tourne très vite sur elle-même, en seulement 40 heures -c'est encore moins que la période de révolution de la planète qui est de 3 jours. Par comparaison, notre Soleil tourne sur lui même en 26 jours. La rotation extrême de l'étoile rend d'ailleurs la détection de la planète très difficile avec HARPS.

CoRoT-12b, CoRoT-13b et CoRoT-14b

3 planètes géantes proches de leur étoile, mais avec des propriétés très différentes. CoRoT-13b a une taille plus modeste que celle de Jupiter mais sa densité est deux fois plus importante, ce qui s'explique probablement par la présence d'un noyau massif. Avec un rayon 16 fois plus grand que celui de la Terre , CoRoT-12b quant à elle, appartient à la famille des planètes gazeuses dilatées, c'est-à-dire plus grosses que Jupiter (11 fois la Terre). En tournant à très courte distance de leur étoile, ces planètes en reçoivent un intense rayonnement , qui retarde leur contraction et explique leur taille anormalement grande. Paradoxalement, CoRoT-14b, qui est encore plus proche de son étoile, a une taille similaire à Jupiter. Sa masse est 7 fois et demi celle de Jupiter, ce qui en fait une autre planète extrêmement dense (6 fois plus que Jupiter) et la seconde planète très massive et très proche de son étoile.

La détection des exoplanètes avec CoRoT par la méthode des transits (voir ci-dessous) (détection de l'infime variation de l'intensité lumineuse de l'étoile lorsque la planète passe devant le disque stellaire) est une longue entreprise, avec ses observations complémentaires (voir ci-dessous), mais elle présente un avantage considérable car elle permet d'obtenir le diamètre et la masse de la planète, et donc sa densité, éléments indispensables pour bien comprendre la nature des planètes détectées. Les caractéristiques de l'orbite sont aussi précisément décrites. Depuis quinze ans, 450 exoplanètes ont été découvertes; seules 82 d'entre elles présentent un transit, dont 15 ont été mises en évidence par le satellite CoRoT.

Détecter des planètes avec CoRoT: une analyse minutieuse

Depuis février 2007, le satellite CoRoT observe chaque année environ 80 000 étoiles. La variation de l'éclat d'une étoile au cours du temps , ou "courbe de lumière " dans le jargon des astronomes, est enregistrée sur une durée de 20 à 150 jours. Une équipe scientifique y recherche alors une série de micro-éclipses (ou transits) imputable au passage répété d'une planète devant son étoile. "Nous avons choisi de travailler en parallèle, avec jusqu'à 8 chercheurs qui analysent les données indépendamment et qui comparent ensuite leurs résultats ; c'est plus long, mais cela permet d'accroître le nombre de découvertes !" précise Pascal Bordé de l'IAS, responsable de cette équipe chargée d'analyser les courbes de lumière de CoRoT.. Chaque année, cette équipe isole jusqu'à un millier de courbes de lumière présentant des transits, parmi lesquels plus d'une centaine sont potentiellement le fait de planètes... Mais une fois ces "planètes potentielles" identifiées, la tâche est loin d'être terminée.

Le support nécessaire des télescopes terrestres

Les planètes ne sont clairement identifiées qu'une fois que tous les autres scénarios possibles ont été écartés: "Entre la détection de transits par CoRoT et l'annonce officielle de la découverte d'une nouvelle planète se cache une série d'observations complémentaires à l'aide de télescopes au sol. Réaliser et analyser ces observations peut nécessiter jusqu'à deux années entières !» explique Claire Moutou, du LAM, chargée de la coordination du programme d'observations complémentaires. Les chercheurs impliqués dans CoRoT doivent donc passer au crible de leurs télescopes terrestres la centaine de candidats détectés annuellement. Une quinzaine de télescopes (*) de par le monde est utilisée pour cette tâche. Il s'agit d'abord de confirmer la position de l'étoile présentant les transits, puis d'établir que le corps qui cause ces transits est bien une planète et non une autre étoile. Cette vérification peut se faire en mesurant la masse de ce corps.

C'est un processus long, car les étoiles ne sont visibles que 5 mois par an, mais la récompense finale est de taille ! Car sans pouvoir voir directement ces planètes lointaines, les chercheurs savent mesurer leur densité -seulement pour celles qui transitent- et commencent à comprendre leurs caractéristiques.

Parfois, les transits sont ceux d’une binaire proche de la cible qui laisse son empreinte

dans la courbe de lumière de l’étoile cible.

Crédit: © Claire Moutou / Magali Deleuil.

(*) Le programme exoplanète de CoRoT bénéficie de l'appui de plusieurs télescopes terrestres: Le Télescope Canada France Hawaï (INSU-CNRS, CNRC - Hawaï) ; les Télescopes IAC-80 et ESA OGS de l'Observatoire du Teide (Espagne); le télescope Suisse Euler de 1,2m à l'Observatoire La Silla de l'ESO (Chili) ; les télescopes 0,46 et 1 m de l'Observatoire Wise (Israël); le télescope TEST de l'Observatoire de Tautenburg (Allemagne) ; les télescopes BEST et BEST 2 du Deutsche Luft und Raumfahrt Gesellschaft (DLR) ; le télescope KECK de 10m avec le spectrographe HIRES (Hawaï-USA) ; le télescope de 3,6m équipé du spectrographe HARPS à l'Observatoire La Silla de l'ESO (Chili) ; les télescopes de 8,2m du Very Large Telescope avec le spectrographe UVES à l'Observatoire Paranal de l'ESO (Chili) ; les télescopes de 1,93m avec le spectrographe SOPHIE et de 1,2 m à l'Observatoire de Haute Provence de l'INSU-CNRS (France).

Note:

[1] Le satellite CoRoT a été développé et est exploité par l'Agence spatiale française (CNES) avec une importante participation de laboratoires français associés au CNRS-INSU, de laboratoires européens (Allemagne, Autriche, Belgique, ESA et Espagne) et brésiliens. Les principales équipes françaises appartiennent au Laboratoire d'Etudes Spatiales et d'Instrumentation en Astrophysique (CNRS, Observatoire de Paris , Université Pierre et Marie Curie , Université Denis Diderot), au Laboratoire d'Astrophysique de Marseille (CNRS, Université Aix-Marseille 1, Observatoire Astronomique de Marseille Provence, OSU/INSU), à l'Institut d'Astrophysique Spatiale à Orsay (CNRS, Université Paris-Sud 11, OSU/INSU), au Laboratoire de l'Univers et de ses THéories (Observatoire de Paris, CNRS , Université Paris Diderot), à l'Institut d'Astrophysique de Paris (CNRS, Université Pierre et Marie Curie, OSU/INSU), au Laboratoire Cassiopée Astrophysique, sciences mécaniques et analyse des données (Observatoire de la Côte d'Azur, OSU/INSU, CNRS, Université de Nice Sophia-Antipolis), à l'Observatoire Midi Pyrénées à Toulouse (Observatoire des Sciences de l'Univers, INSU, Université Paul Sabatier).

19:53 Publié dans Cosmos, Météorites, Comètes, Eruptions Solaires,, Découvertes Astronomie, France/Israël/Elections | Lien permanent |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Imprimer |

Imprimer |  Digg |

Digg | ![]() Facebook | | |

Facebook | | |  |

|